在肿瘤患者的漫长治疗路上,疼痛常常是最难以忍受的"隐形敌人"。其中,癌性内脏痛尤为特殊——它位置模糊却持续钝痛,可能让患者肩背酸痛、坐卧难安,甚至被误认为是其他疾病。

今天,我们就来揭开癌性内脏痛的"真面目":它的病因是什么?为何会引发肩痛、腰痛等"迷惑性"症状?如何通过科学评估和个体化治疗有效缓解?无论您是患者、家属还是关注健康的大众,这些知识都可能成为关键时刻的"止痛钥匙"。

癌性内脏痛的定义

癌性内脏痛是由于胸腔、腹腔或盆腔肿瘤引起原发或继发性损害所导致的疼痛,是临床最多见的癌痛之一。

癌性内脏痛的病因、分类

产生内脏痛的病因

①机械刺激:如空腔脏器胃肠道、胆道、输尿管、膀胱受到肿瘤侵犯引起疼痛;肠梗阻时肠管痉挛、扩张引起腹痛;

②炎性刺激:肿瘤生长过程中释放致痛物质导致疼痛;

③神经源性:肿瘤压迫、侵犯支配内脏器官的神经导致疼痛;

④缺血刺激:癌症病人的肠系膜或大网膜受肿瘤浸润出现扭转、牵拉导致诱发内脏缺血,表现为突发剧烈腹痛;

⑤肿瘤治疗也可引起疼痛。

分类

按照解剖学分类可分为:胸腔癌性疼痛、腹腔癌性疼痛和盆腔癌性疼痛。

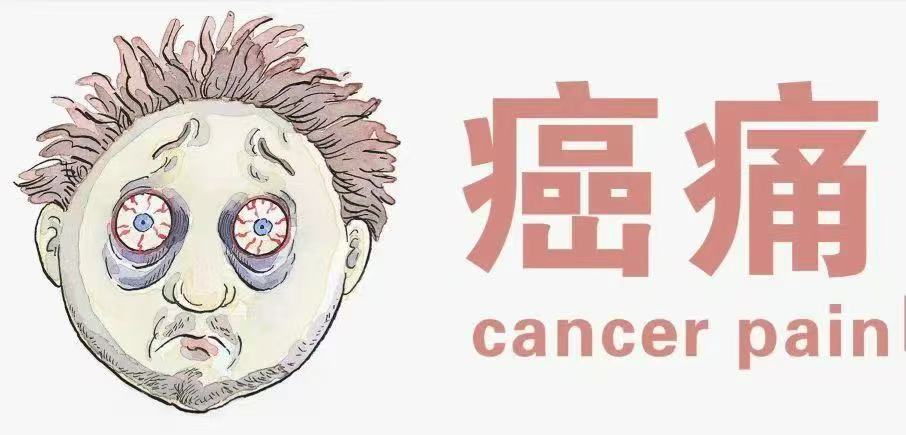

按照神经传导机制分为:真性内脏痛(如胃癌、胰腺癌等引起的腹部疼痛)和牵涉痛(如肝癌引起的肩部疼痛)。

癌性内脏痛的诊断及临床表现

诊断癌性内脏痛需要满足以下两点:

①有明确的内脏肿瘤;

②肿瘤原发部位或肿瘤转移部位存在疼痛。

癌性内脏痛具有一些独特的临床表现:

①内脏痛多表现为深部钝痛,发作缓慢且持续,疼痛定位模糊、弥散和难以精确描;

②内脏痛常牵涉到体表的其他部位,如肝脏和胆囊疼痛可引发右肩部疼痛,肾脏疼痛可引发腰部和腹股沟区疼痛;

③持续性内脏痛可以引发痛觉过敏,发生痛觉过敏的部位除内脏本身外,还包括体表牵涉部位以及内脏-内脏间痛觉过敏,即具有共同投射通路的内脏器官之间发生交互作用,导致疼痛增强。如同时患有两种内脏疾病的病人,其疼痛发作次数比单一疾病的病人要频繁得多;

④严重的内脏痛病人常有强迫体位,不能平卧,喜欢屈曲侧卧、蹲踞或跪卧位;

⑤内脏痛常常表现出难以描述的不适感并且伴随自主神经反射和情绪反应,而这些症状的强烈程度经常会超过疼痛本身。

癌性内脏痛的评估

癌性内脏痛的临床表现多种多样,缺乏特异性评估工具。评估内脏痛应遵循癌痛全面评估原则,评估内容包括:病因、特点、部位、机制、强度、性质、发作频率、加重和缓解因素、既往治疗方式及效果、对睡眠的影响,以及病人焦虑、抑郁、内脏功能等。

典型癌性内脏痛的评估

疼痛部位:内脏痛范围弥散,定位模糊、位置深,可伴有体表远隔部位的牵涉痛。腹腔脏器病变,疼痛多位于腹部。出现腰背部疼痛,多提示伴有腹膜后转移癌。

疼痛性质:实质脏器疼痛多表现为胀痛、钝痛,空腔脏器常表现为绞痛,不全肠梗阻时可表现为腹部游走性疼痛等。

疼痛加重和缓解因素:内脏痛可因进食、排便等诱发,改变体位可加重或缓解疼痛。对生活质量的影响:内脏痛容易影响病人的睡眠和情绪,出现入睡困难、早醒、焦虑和抑郁等。

常见癌性内脏痛并发症的评估

癌性内脏痛病人可合并衰弱、消瘦、贫血和恶病质等常见症状。

胸腔肿瘤可能伴有咳嗽、呼吸困难,顽固性咳嗽可能会诱发或加重疼痛。

腹腔肿瘤可能伴有恶心、呕吐和肠梗阻等,梗阻可能会加剧原有疼痛。

盆腔肿瘤可能伴有排便困难或失禁。膀胱肿瘤出血阻塞尿道可能引发痉挛性疼痛。

如果出现了急性疼痛或原有疼痛的突然加重,需要考虑是否为急症(如消化道穿孔、肿瘤破裂出血、梗阻等)。一些内脏痛可能伴随躯体形式障碍,如疼痛相关的疲乏、恶心、平衡失调、呼吸困难和感觉异常等。

患者出现癌性内脏痛的应对方法

及时就诊:建议患者及时就诊于肿瘤科,进行专业的诊断和治疗。

全面评估:在治疗之前,进行全面的评估是必要的,包括心理和行为等方面的评估。

症状管理:根据症状的严重程度和性质,选择合适的治疗方法,包括药物治疗、神经阻滞治疗和放疗等。

注意事项:

癌性内脏痛的管理是一个复杂的过程,需要多学科的合作和管理。

患者在接受治疗后,应定期进行复查和评估,以调整治疗方案。

患者应避免自行调整药物剂量,以免引起不必要的副作用或药物抵抗。